Objectif du module

Dans ce module, vous découvrirez comment l’intelligence artificielle, notamment générative,

transforme le champ de la lutte contre les manipulations de l’information. L’IA générative constitue

à la fois une évolution de la menace mais également une opportunité de mieux l’appréhender et la

traquer.

🌅 Introduction : L’aube d’une nouvelle ère journalistique

Imaginez-vous devant votre ordinateur, à 23h, tentant de finaliser un article sur le budget municipal pour l’édition du lendemain. Vous êtes seul, fatigué, et il vous reste encore trois interviews à transcrire. C’est là que l’IA générative entre en scène – non pas comme une menace à votre métier, mais comme un assistant qui pourrait transformer ces heures de transcription en minutes, vous laissant plus de temps pour ce qui compte vraiment : l’analyse, le contexte, l’investigation.

Mais voilà le paradoxe : cette même technologie qui peut vous libérer du travail répétitif peut aussi générer des informations fausses avec une aisance déconcertante. Elle peut reproduire des biais sociétaux profonds, compromettre la confidentialité de vos sources, ou même éroder subtilement vos compétences journalistiques si vous n’y prenez garde.

Cet article propose une réflexion approfondie sur la façon dont les professionnelles et professionnels du journalisme peuvent naviguer à travers cette révolution technologique, tout en préservant les principes fondamentaux de leur vocation : la recherche de l’information, l’éthique et le service au public.

Ensemble, nous allons découvrir comment transformer l’IA générative, de menace potentielle en alliée précieuse. Comment rester attentif aux risques tout en saisissant l’extraordinaire potentiel qu’elle met à notre portée. Et surtout, comment avancer avec les ressources dont chaque membre de la profession dispose.

L’enjeu dépasse le confort individuel au travail. Dans un monde où la désinformation se répand à une vitesse fulgurante, où les réseaux sociaux fragmentent la réalité en une multitude de bulles hermétiques, où la confiance envers les médias s’effrite jour après jour, maîtriser l’IA générative devient un acte majeur de résistance démocratique. C’est affirmer, haut et fort, que le journalisme humain, éthique et rigoureux non seulement a sa place dans l’avenir, mais qu’il est plus essentiel que jamais.

🤖 L’IA Générative : comprendre pour mieux agir

🔮 Qu’est-ce que l’IA Générative ?

Commençons par le commencement. L’Intelligence Artificielle Générative – ces trois mots qui font trembler certains et rêver d’autres. Qu’est-ce que c’est exactement ? Imaginez un apprenti écrivain qui aurait lu tous les livres du monde. Pas juste les classiques, mais vraiment tout : des romans de gare aux traités de philosophie, des manuels de plomberie aux poèmes d’amour, des articles de presse aux tweets rageurs. Cet apprenti n’a pas vraiment compris ce qu’il a lu – il n’a pas ri aux blagues, pleuré aux drames, ou été convaincu par les arguments. Mais il a mémorisé des structures, des façons dont les mots s’assemblent pour former du sens. Et il a été entraîné par des experts pour apporter la réponse la plus pertinente et la plus conforme à leurs attentes.

Maintenant, quand vous lui demandez d’écrire quelque chose, il puise dans cette immense bibliothèque mentale. Il ne copie pas directement – ce serait du plagiat et il le sait. Au lieu de cela, il recombine, réarrange, reconstruit. Il sait que dans un article sur le budget municipal, on commence souvent par le montant total, on mentionne les postes principaux de dépenses, on cite le maire ou l’adjoint aux finances. Il sait que les phrases ont une certaine structure, que les paragraphes s’enchaînent d’une certaine manière. Et voilà qu’il produit un texte qui ressemble étrangement à un vrai article de journal.

C’est ça, l’IA Générative dans sa forme la plus simple. Un système qui a appris les syntaxes du langage humain et qui peut en générer de nouveaux exemples. Il peut aussi se spécialiser dans la génération d’image à partir des structures d’images qui lui ont servi d’apprentissage. Il peut aussi générer des musiques à partir des façons dont les notes et les instruments sont arrangés.

Les grands modèles de langage (LLMs)

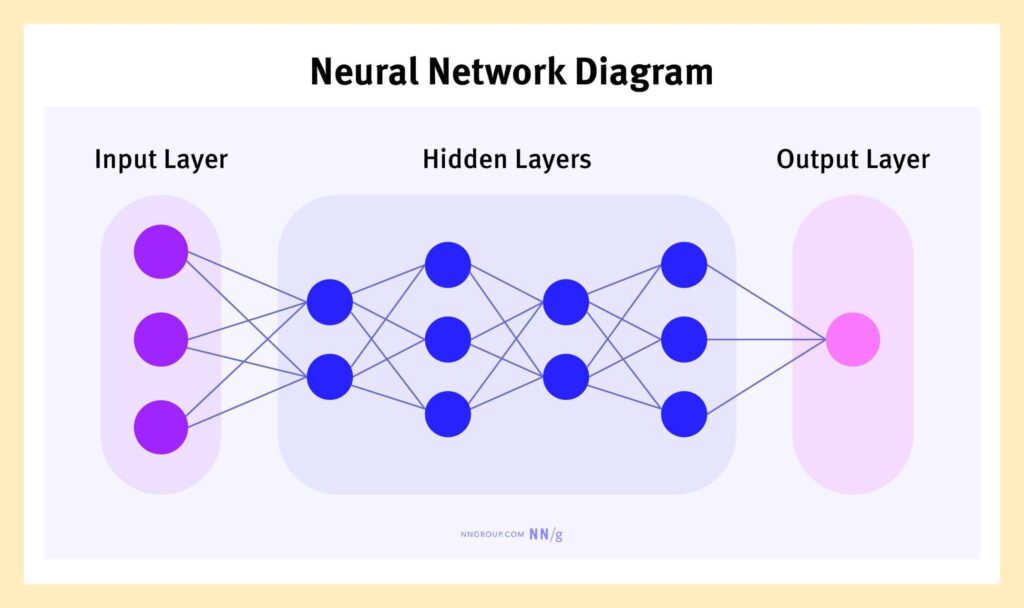

Au cœur de cette révolution, on trouve ce qu’on appelle les « Large Language Models » ou LLMs – littéralement, les « grands modèles de langage ». Ne vous laissez pas intimider par le jargon. Un LLM, c’est essentiellement un réseau de neurones artificiels qui a été entraîné sur des quantités astronomiques de texte, comme décrit dans la section précédente.

Prenons ChatGPT, probablement l’outil d’IA générative le plus connu. Quand vous lui posez une question, voici ce qui se passe en coulisses :

- Tokenisation : Votre question est découpée en petits morceaux appelés « token » ou « jeton » en français. Un jeton est une syllabe ou un symbole.

- Encodage : Chaque jeton est transformé en nombres que la machine peut traiter.

- Traitement : Ces nombres passent à travers des couches et des couches de calculs mathématiques, chaque couche ajoutant sa compréhension du contexte. Ces couches constituent le réseau de neurones.

- Prédiction : À chaque étape, le modèle prédit quel devrait être le prochain jeton (syllabe ou symbole) le plus probable.

- Génération : Jeton par jeton, la réponse se construit. Puis chaque nouveau jeton influence le choix du suivant.

Comment ces outils « créent » du contenu

Le mot « créer » mérite des guillemets, car ce que fait l’IA est fondamentalement différent de la création humaine. Quand vous écrivez un article, vous puisez dans votre expérience, vos émotions, votre compréhension du monde. Vous avez une intention, un message à faire passer. L’IA, elle, fait de la prédiction statistique sophistiquée.

Prenons un exemple concret. Si je demande à ChatGPT d’écrire le début d’un article de journal régional sur la hausse des loyers dans votre ville, voici ce qui se passe :

- Le modèle reconnaît les mots clés : « article », « hausse des loyers », « ville » ;

- Il sait statistiquement qu’un article sur ce sujet commence souvent par une accroche sur l’impact humain (« Marie, 35 ans, mère célibataire… ») ou par des chiffres chocs (« Les loyers ont augmenté de X% en un an ») ;

- Il génère un texte qui suit ces structures, en inventant des détails plausibles mais potentiellement faux.

C’est là le piège : le texte aura l’air parfaitement crédible. La structure sera journalistique. Le ton sera approprié. Mais Marie n’existe peut-être pas, et ce pourcentage est probablement inventé.

Exercice

Créez un compte gratuit sur ChatGPT, Mistral ou Claude. Posez-leur la même question simple sur un sujet d’actualité local et comparez les réponses. Notez les différences de style, de profondeur, et surtout, vérifiez la véracité des informations fournies.

L’importance de comprendre le fonctionnement

Pourquoi est-il crucial de comprendre ces mécanismes ? Parce que cela change fondamentalement la façon dont vous allez interagir avec ces outils. Si vous pensez que ChatGPT « sait » des choses comme un expert, vous allez lui faire confiance aveuglément. Si vous comprenez qu’il prédit des suites de mots probables basées sur des structures, vous allez naturellement adopter une approche plus critique.

C’est comme la différence entre utiliser un GPS en pensant qu’il connaît vraiment le meilleur chemin, et comprendre qu’il calcule des itinéraires basés sur des données qui peuvent être obsolètes ou incomplètes. Dans les deux cas, l’outil reste utile, mais votre niveau de vigilance n’est pas le même.

⚠️ Pourquoi l’IA est-elle un sujet crucial pour le journalisme aujourd’hui ?

Le paysage médiatique sous pression

Soyons francs : le journalisme traverse une crise existentielle. Ce n’est pas nouveau, mais l’intensité actuelle est sans précédent. Les revenus publicitaires ont migré vers les géants du web. Les abonnements peinent à compenser. Les rédactions se vident. Les journalistes qui restent doivent produire plus, plus vite, avec moins de moyens.

Prenons des chiffres concrets :

La presse française a perdu 57% de revenus publicitaires entre 2008 et 2018 (sources L’Express et le rapport AFDAS de 2022).

- Les effectifs de la presse régionale ont chuté de 12,5% en 10 ans entre 2009 et 2019 (source Médiacités) ;

- La perte du chiffre d’affaires de la presse écrite est estimée à 60% depuis 2000. Si l’abonnement par voie numérique progresse dans toutes les familles de presse, notamment la PQR, il ne compense que dans un rapport de un à trois un abonnement « traditionnel ». (source PLF 2024 – Avis de la Commission du Sénat sur les crédits du Programme Presse).

Et pendant ce temps, la désinformation explose. Les « fake news » se propagent beaucoup plus vite que les vraies informations sur les réseaux sociaux. Les campagnes de manipulation massive utilisent des armées de bots pour influencer l’opinion publique.

C’est dans ce contexte que l’IA générative débarque. Et elle apporte avec elle une question fondamentale : va-t-elle accélérer la destruction du journalisme traditionnel ou au contraire lui donner les armes pour se réinventer ?

L’IA : menace ou opportunité pour la survie des médias ?

La réponse, comme souvent, n’est ni noire ni blanche. L’IA générative est un amplificateur. Elle amplifie ce que vous y mettez. Si vous l’utilisez pour produire du contenu de masse sans valeur ajoutée, elle accélérera la course vers le bas. Si vous l’utilisez pour vous libérer des tâches répétitives et vous concentrer sur ce qui fait la valeur du journalisme – l’investigation, l’analyse, le terrain – elle peut devenir votre meilleur allié.

Regardons les deux scénarios :

- Scénario catastrophe : Les médias, pressés par les contraintes économiques, remplacent massivement les journalistes par des IA. Les articles deviennent génériques, sans âme, sans investigation réelle. Le public, noyé sous un déluge de contenu médiocre, se détourne encore plus des médias traditionnels. La spirale de la défiance s’accélère.

- Scénario renaissance : Les journalistes adoptent l’IA comme un outil. Ils l’utilisent pour transcrire rapidement leurs interviews, analyser des montagnes de documents publics, générer des premières ébauches qu’ils enrichissent de leur expertise. Libérés du travail fastidieux, ils passent plus de temps sur le terrain, creusent plus profond, racontent des histoires plus riches. La qualité remonte, la confiance revient.

La beauté de la situation actuelle, c’est que nous sommes encore au début. Le scénario qui se réalisera dépend des choix que vous faîtes maintenant, individuellement et collectivement.

L’enjeu de la confiance du public : le capital le plus précieux

La confiance, c’est la monnaie du journalisme. Sans elle, les journalistes ne sont que du bruit dans le vacarme ambiant. Or, cette confiance est fragile. Une erreur, un biais non corrigé, une manipulation révélée, et des années de crédibilité peuvent s’évanouir.

L’IA générative pose un défi unique à cette confiance. D’un côté, elle peut renforcer la crédibilité en permettant des vérifications plus poussées, des analyses plus complètes. De l’autre, elle peut créer une crise de confiance sans précédent.

Imaginez la réaction du public s’il découvre que ses articles préférés ont été écrits par une machine sans qu’on le lui dise. Ou pire, s’il apprend que des informations fausses générées par IA ont été publiées sans vérification. La défiance actuelle envers les médias pourrait se transformer en rejet total.

C’est pourquoi la transparence n’est pas une option, c’est une nécessité vitale. Mais nous y reviendrons en détail.

La démocratisation de la production de contenu : bienvenue dans le chaos

Un aspect fascinant et terrifiant de l’IA générative est qu’elle démocratise radicalement la production de contenu. N’importe qui avec une connexion internet peut maintenant générer des articles, des images, des vidéos qui ont l’air professionnels.

D’un côté, c’est formidable. Le blogueur passionné peut produire du contenu de qualité. Le lanceur d’alerte peut créer des documents convaincants. Les voix marginalisées peuvent se faire entendre avec une force nouvelle.

De l’autre, c’est un cauchemar. Les propagandistes peuvent inonder le web de désinformation. Les escrocs peuvent créer de faux sites d’information crédibles. La distinction entre le vrai et le faux devient de plus en plus floue.

Dans ce nouveau monde, le rôle du journaliste professionnel devient paradoxalement plus important. Vous devenez les gardiens de l’information, les vérificateurs ultimes, les guides dans le chaos informationnel. Mais pour jouer ce rôle, vous devez maîtriser les outils qui créent ce chaos.

L’urgence de l’adaptation : le train ne vous attendra pas

Certains journalistes espèrent secrètement que cette vague IA va passer, comme sont passées d’autres modes technologiques. C’est une illusion dangereuse. L’IA générative n’est pas une mode, c’est une révolution comparable à l’arrivée d’Internet.

Rappelez-vous les journaux qui ont ignoré le web dans les années 90. Où sont-ils aujourd’hui ? L’histoire se répète, mais en accéléré. Ce qui a pris 20 ans avec Internet pourrait prendre 5 ans avec l’IA.

L’urgence n’est pas de tout abandonner pour se jeter tête baissée dans l’IA. L’urgence est de comprendre, d’expérimenter, d’apprendre. De développer une culture IA comme vous avez développé une culture numérique. De définir vos lignes rouges éthiques avant d’être dépassés par les événements.

Pour les journalistes indépendants, c’est une question de survie professionnelle. Comment assurer sa visibilité dans un monde submergée de contenus ? Pour les étudiants, c’est une question de pertinence future. Les compétences que vous développez aujourd’hui seront-elles encore valorisées dans 5 ans ? Pour la presse régionale, c’est une question d’existence. Comment maintenir un modèle économique viable face à la concurrence de contenus IA générés en masse ?

🎩 L’IA n’est pas magique

Avant de vous présenter les risques et menaces de l’IA, il faut en comprendre les limites inhérentes à la manière dont les IA sont conçues.

Le manque de compréhension réelle : le perroquet savant

C’est peut-être la limite la plus fondamentale et la plus importante à comprendre : l’IA ne comprend pas. Elle n’a aucune conscience, aucune intention, aucune compréhension du monde. Elle manipule des symboles selon des structures statistiques, point final.

Cela a des implications profondes.

Pas de jugement éthique : L’IA ne peut pas vraiment distinguer le bien du mal. Elle peut répéter des principes éthiques qu’elle a vus dans ses données, mais elle ne les comprend pas. Elle vous aidera aussi facilement à écrire un discours pour la paix mondiale qu’un pamphlet haineux, si vous savez comment le lui demander. Il y a des actions menées par les éditeurs d’IA pour définir des règles de modération, mais cela peut être contourné.

Pas de contextualisation réelle : L’IA ne comprend pas vraiment pourquoi quelque chose est important ou pas. Elle peut identifier des structures (ceci ressemble à une information importante), mais pas saisir la vraie signification. Il faut travailler la requête pour bien la contextualiser afin que l’IA génère une réponse pertinente. Il y a aussi des versions d’IA avec raisonnement qui simule une analyse de la requête pour comprendre ce qui est important à atteindre comme objectif.

Pas d’empathie : Crucial pour le journalisme. L’IA peut imiter le langage empathique, mais elle ne ressent rien. Elle ne comprend pas la douleur d’une victime, l’espoir d’un innovateur, la frustration d’un citoyen. Il faut aussi l’intégrer dans la requête pour que l’IA apporte une réponse adaptée au ton et à la forme adéquate.

Exercice

Le test du sens – Soumettez à l’IA une situation éthiquement complexe de votre domaine de couverture. Demandez-lui son « opinion ». Puis inversez complètement le contexte éthique et redemandez. Observez comment elle peut défendre des positions opposées avec la même conviction apparente.

Les limites techniques actuelles

Au-delà des limites fondamentales, l’IA a aussi des limites techniques qui évoluent rapidement mais restent importantes :

- Fenêtre de contexte limitée : L’IA ne peut traiter qu’une quantité limitée d’information à la fois dans la requête pour générer sa réponse. Pour un long document ou une enquête complexe, elle peut « oublier » des éléments importants mentionnés plus tôt. Les versions payantes des chatbots augmentent énormément cette fenêtre de contexte mais elle n’est pas illimitée ;

- Pas d’accès au temps réel : La plupart des IA sont entraînées sur des données qui s’arrêtent à une certaine date. Les versions payantes ajoutent toutefois la possibilité d’intégrer une recherche Internet dans sa réponse ;

- Incohérences entre sessions : L’IA n’a pas de mémoire persistante. Ce qu’elle vous a dit hier, elle l’a oublié aujourd’hui. Le chatbot Claude d’Anthropic apporte une fonctionnalité de mémoire dans sa version la plus récente et payante mais nous attendons de voir son efficacité.

Difficultés avec les nuances linguistiques : Ironie, sarcasme, sous-entendus culturels, jeux de mots – tout cela reste difficile pour l’IA.

Ce module a été rédigé par Léonard Keat, expert en cybersécurité et IA chez Advens, diplômé ingénieur de l'école Télécom SudParis.