🍄 Hallucinations des IA : le danger pour la crédibilité

Le concept d'”hallucination” : quand l’IA invente avec assurance

Le terme “hallucination” en IA est assez simple à comprendre : l’IA génère des informations fausses avec la même assurance qu’elle génère des informations vraies. Prenons un exemple concret. Demandez à ChatGPT en septembre 2025 : “Est-ce que François Bayrou a été Premier Ministre de la France ?” Il est possible qu’il vous réponde que cela n’a jamais été le cas. Il peut se corriger s’il fait une recherche Internet mais sa première réponse peut vous induire en erreur.

Vous pensez que c’est de la fiction ? En mai 2025, le prestigieux cabinet d’avocats Butler Snow a fait face à des sanctions judiciaires après avoir soumis des documents contenant des citations entièrement fabriquées par un chatbot IA. Le juge fédéral Manasco en Alabama a exprimé de sérieuses préoccupations concernant ce “manque de diligence et de jugement” dans cette affaire d’agression de détenu très médiatisée. Autre exemple avec le juge Michael Wilner de Californie qui a imposé une amende de 31 000 dollars à un cabinet d’avocats après avoir découvert que près d’un tiers des citations légales dans un mémoire étaient fabriquées par des outils d’IA. Cette sanction représente l’une des plus importantes amendes à ce jour liées aux hallucinations d’IA dans des documents juridiques.

Pourquoi l’IA fait-elle ça ? Rappelez-vous, l’IA ne “sait” rien. Elle prédit des suites de mots probables. Si dans ses données d’entraînement, il y avait beaucoup d’articles sur des scandales de corruption impliquant des maires, elle va générer quelque chose qui ressemble à ces articles, en mélangeant des éléments réels et inventés, sauf si la requête est suffisamment précise. Le danger pour le journalisme est évident. Si vous utilisez ces informations sans vérification, vous publiez de la fiction en la présentant comme des faits. C’est la négation même de votre métier.

Mais il y a plus pernicieux. L’IA peut mélanger vrai et faux de manière subtile. Elle peut citer correctement une loi, mais inventer son contenu. Mentionner une vraie personne, mais lui attribuer des actions fictives. Décrire un vrai lieu, mais y placer des événements imaginaires.

Il faut toutefois noter que les outils IA les plus populaires comme ChatGPT ou Claude incluent une recherche sur Internet qui ajoute le contenu des sites Internet dans le contexte de votre requête, ce qui limite les hallucinations.

Comment détecter les hallucinations

Développer un “détecteur d’hallucinations” mental est crucial. Voici les signaux d’alarme :

- La précision suspecte : L’IA donne des détails très spécifiques (dates exactes, pourcentages précis, citations longues) sur des sujets obscurs. La réalité est rarement aussi nette.

- L’absence de nuance : Les situations réelles sont complexes, pleines de zones grises. Si l’IA présente quelque chose de trop simple, trop tranché, méfiez-vous.

- Les anachronismes : L’IA peut mélanger des éléments de différentes époques. Un maire citant une loi qui n’existait pas encore, par exemple.

- La cohérence trop parfaite : Dans la vraie vie, il y a des contradictions, des incohérences. Si tout s’emboîte trop parfaitement, c’est peut-être construit.

- L’absence de sources : L’IA peut citer des sources qui semblent plausibles mais n’existent pas. “Selon une étude de l’Université de [X] publiée en 2019” – vérifiez toujours.

👻 La désinformation et les “deepfakes” : la nouvelle ère de la manipulation

L’industrialisation du mensonge

Nous entrons dans une ère où fabriquer un mensonge crédible est devenu aussi simple que commander une pizza. Quelques prompts bien formulés, et voilà : un faux communiqué de presse, une fausse déclaration d’un politique, une fausse Une de journal. Le tout en quelques secondes, pour quelques centimes.

Cette facilité change fondamentalement la nature de la désinformation. Avant, créer de fausses nouvelles demandait du temps, des compétences, des ressources. Cela limitait naturellement le volume. Aujourd’hui, un seul individu peut générer des centaines de fausses histoires par jour, chacune adaptée à une audience spécifique, chacune calibrée pour maximiser l’engagement émotionnel.

Prenons un exemple concret qui pourrait se passer dans votre région. Imaginez qu’un projet d’infrastructure divise votre communauté – disons, un projet de centrale éolienne. Avec l’IA générative, les opposants pourraient :

- Générer de faux témoignages de riverains d’autres régions racontant des nuisances causées par des éoliennes

- Créer de fausses études scientifiques avec des graphiques et données inventées

- Fabriquer de faux articles de presse locale d’autres régions relatant des problèmes imaginaires

- Produire de fausses déclarations d’élus ou d’experts

Le tout serait partagé sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp locaux, peut-être même envoyé à votre rédaction. Sans vigilance extrême, certains de ces faux pourraient se retrouver dans vos pages.

Etude de cas I Récemment, le journaliste d’Algorithm Watch Nicolas Kayser-Bril a été victime d’usurpation d’identité générée par l’IA. L’algorithme a généré automatiquement un faux site à partir de cinq article référencés sur Google Discover qui présente le journaliste en tant qu’expert en astrologie.

Pour plus de détails, lisez l’article : An AI slop farm stole my identity.

Il est désormais avéré que certains Etats ont constitué des armées de soldats numériques dédiées à la création et à la diffusion massive de fausses informations sur Internet. Avec l’arrivée de l’IA, ces armées ont désormais une capacité de nuisance maximale à peu de frais.

Les deepfakes : quand voir n’est plus croire

Si les faux textes sont préoccupants, les deepfakes – ces vidéos et audios falsifiés – représentent un saut supplémentaire dans la manipulation. La technologie a progressé à une vitesse vertigineuse. Il y a 10 ans, les deepfakes étaient grossiers, facilement détectables. Aujourd’hui, ils peuvent tromper même des observateurs avertis.

Les implications pour le journalisme sont vertigineuses :

- Le problème de la preuve : Traditionnellement, une vidéo ou un enregistrement audio était une preuve plutôt solide. “J’ai la vidéo” signifiait “j’ai l’information”. Cette équation ne tient plus. Chaque vidéo, chaque audio, doit maintenant être questionné, vérifié, authentifié.

- L’effet de doute généralisé : Paradoxalement, le plus grand danger des deepfakes n’est peut-être pas qu’ils soient crus, mais qu’ils créent un doute sur tout. Les politiques peuvent maintenant crier “Fake news !” face à n’importe quelle vidéo compromettante. Le déni plausible devient systématique.

- La course aux armements technologiques : Nous sommes engagés dans une course sans fin entre les créateurs de deepfakes et les détecteurs. Chaque nouvelle génération de détection est rapidement contournée par une nouvelle génération de création.

Cas concrets et scénarios réalistes

Plutôt que de parler dans l’abstrait, explorons des scénarios concrets qui pourraient se produire dans votre pratique journalistique :

Scénario 1 : L’élu local compromis Vous recevez une vidéo montrant le maire de votre ville tenant des propos racistes lors d’une réunion privée. La vidéo est de bonne qualité, le son est clair, les mouvements des lèvres correspondent. Que faites-vous ?

- Vérifier la source : Qui vous a envoyé cette vidéo ? Pourquoi maintenant ?

- Chercher le contexte : Cette réunion a-t-elle vraiment eu lieu ? Y a-t-il d’autres témoignages ?

- Analyser techniquement : Utiliser des outils de détection de deepfakes (nous en parlerons)

- Confronter : Approcher directement la personne concernée avec précaution

Scénario 2 : Le faux scandale sanitaire Un site web soudainement apparu publie une “enquête” sur une contamination de l’eau dans votre région, complétée avec des “témoignages vidéo” de victimes et des “documents officiels”. L’histoire se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Que faîtes-vous ?

- Vérifier le site : Depuis quand existe-t-il ? Qui le gère ?

- Authentifier les documents : Les en-têtes, les signatures, les numéros de référence sont-ils corrects ?

- Contacter les autorités citées : Cette enquête émane-t-elle vraiment des auteurs présumés ?

- Chercher les “victimes” : Ces personnes existent-elles vraiment ?

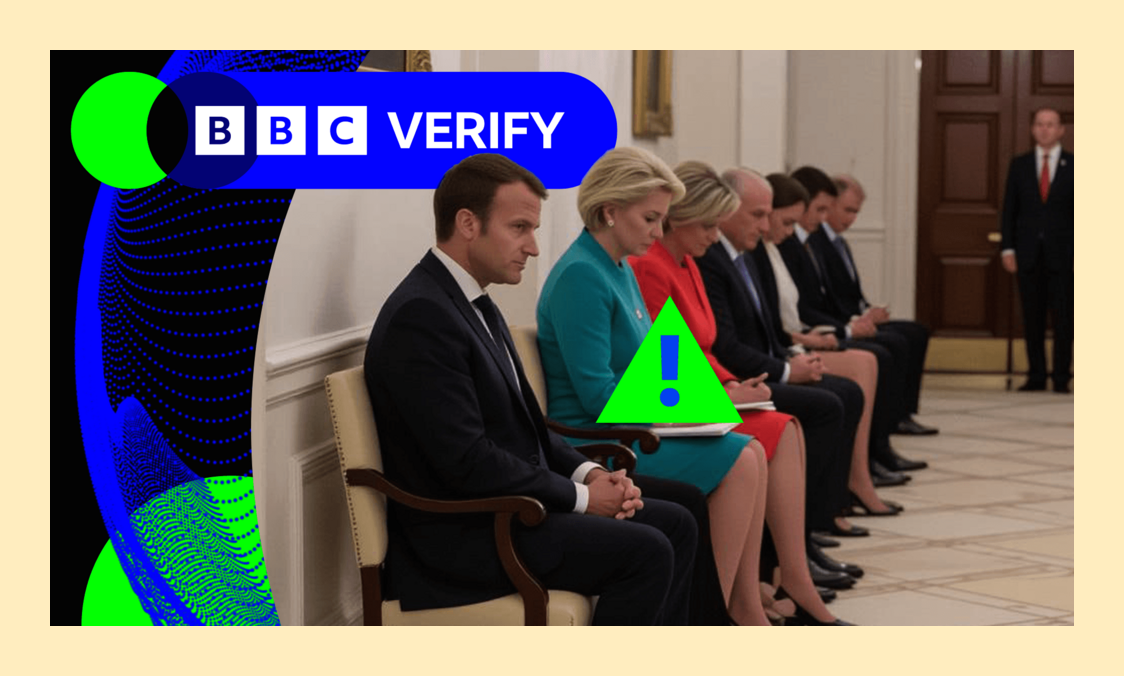

Deepfake image des dirigeants de l’EU attendant leur tour pour voir Donald Trump.

L’impact psychologique sur les journalistes

Au-delà des défis techniques, la prolifération de la désinformation IA-générée a un impact psychologique profond sur les journalistes. La « paranoïa » professionnelle, autrefois signe d’un bon journaliste d’investigation, risque de devenir paralysante.

Certains rapportent :

- Une anxiété constante au regard de la possibilité d’être trompé

- Une surcharge cognitive due à la nécessité de tout vérifier, même l’évident

- Un sentiment d’impuissance face à la vitesse de propagation des fausses informations

- Une fatigue de la vérification qui peut mener à baisser la garde

Il est crucial de reconnaître ces impacts et de développer des stratégies de résilience :

- Travailler en équipe quand c’est possible pour partager la charge de vérification.

- Développer des protocoles standardisés pour ne pas réinventer la roue à chaque fois.

- Tester des outils de deepfakes et en intégrer un dans sa routine de vérification.

- Accepter qu’on ne puisse pas débunker toutes les fausses informations. Il faut employer le conditionnel sur ce qui est difficilement vérifiable.

⚖️ Les Biais algorithmiques : Quand l’IA reproduit et amplifie nos préjugés

Si les hallucinations sont des erreurs ponctuelles, les biais sont des déformations systématiques. Et ils sont partout dans l’IA générative, pour une raison simple : l’IA apprend à partir des données et des algorithmes d’apprentissage qui reflètent les biais de notre société.

Types de biais courants dans l’IA générative :

- Biais de genre : Demandez à une IA de générer une histoire sur “2 personnages qui se rencontrent dans un bar : l’un travaille dans le secteur du luxe et l’autre dans le secteur du bâtiment”. Il y a de fortes chances que le personnage du secteur du luxe soit une femme et que l’autre soit un homme, reproduisant les stéréotypes de genre.

- Biais raciaux : Les IA peuvent associer certaines ethnies à certains comportements, métiers ou caractéristiques, perpétuant des stéréotypes dangereux.

- Biais socio-économiques : Les réalités des classes populaires sont souvent sous-représentées ou mal représentées dans les données d’entraînement, dominées par les productions des classes moyennes et supérieures connectées.

RAPPORT I Les biais de genre et culturels dans les grands modèles de langage (LLMs) – Unesco, 2024Cette étude analyse les biais présents dans trois grands modèles de langage (LLMs) — GPT-2, ChatGPT (OpenAI) et Llama 2 (Meta). Elle montre que, malgré les efforts de correction, ces modèles continuent de reproduire et amplifier des stéréotypes sociaux, de genre et culturels.

Les résultats mettent en évidence :

- Des associations de mots genrés stéréotypées : les prénoms féminins sont liés à la sphère domestique (« maison », « famille »), et les prénoms masculins au monde professionnel (« carrière », « entreprise ») ;

- La production de contenus sexistes et misogynes, notamment par Llama 2 (dans environ 20 % des cas) ;

- Des biais négatifs envers les identités sexuelles minoritaires, avec des taux élevés de contenu défavorable (jusqu’à 70 % pour Llama 2) ;

- Une répartition genrée des professions : les hommes sont associés à des métiers valorisés (médecin, enseignant), tandis que les femmes sont souvent associées à des rôles stéréotypés (domestique, prostituée).

Les manifestations concrètes dans le travail journalistique

Ces biais entraînent des conséquences très concrètes.

- Dans la génération d’illustrations : Demandez à une IA de générer une image pour illustrer un article sur “les entrepreneurs innovants de votre région”. Observez les résultats. Sont-ils divers ? Ou l’IA génère-t-elle systématiquement de jeunes hommes blancs en costume ?

- Dans les suggestions d’angles : Utilisez l’IA pour brainstormer des angles sur la pauvreté urbaine. Note-t-elle les angles qui pathologisent les pauvres ? Qui individualisent des problèmes systémiques ? Qui ignorent les causes structurelles ?

- Dans la rédaction automatique : Demandez à l’IA d’écrire un court article sur la délinquance juvénile. Utilise-t-elle un vocabulaire différent selon l’origine supposée des jeunes ? Fait-elle des associations automatiques entre certains quartiers et la criminalité ?

- Dans la recherche d’experts : Quand vous demandez à l’IA de suggérer des experts sur un sujet technique, propose-t-elle une diversité de profils ou majoritairement le même type de profil ?

Exercice I Le test du biais genré

Demandez à l’IA de générer 10 courtes biographies de professionnels dans différents domaines (médecine, informatique, luxe, enseignement primaire, bâtiment, etc.). Comptez la répartition genrée. Puis demandez explicitement des profils qui vont contre les stéréotypes. Observez si l’IA résiste ou surcompense.]

Pour les journalistes, ces biais sont particulièrement problématiques. Votre rôle est de refléter la réalité dans toute sa diversité, pas de perpétuer des stéréotypes. Si vous utilisez l’IA sans conscience de ses biais, vous risquez de :

- Marginaliser encore plus les voix déjà marginalisées

- Renforcer des stéréotypes que nous devrions combattre

- Présenter une vision déformée de la réalité

- Perdre la confiance des lecteurs

La solution n’est pas de rejeter l’IA, mais de l’utiliser avec une vigilance constante.

Les biais dans nos propres requêtes

Les biais les plus évidents – ceux qui choquent immédiatement – sont paradoxalement les moins dangereux car on les repère facilement. Les biais subtils, ceux qui passent sous le radar, sont bien plus pernicieux.

Par exemple :

- L’utilisation systématique du masculin comme neutre

- L’association subtile de certains adjectifs à certains groupes

- La priorisation inconsciente de certains types d’histoires sur d’autres

- Les présupposés culturels invisibles (tout le monde a un smartphone, une voiture, etc.)

Ces biais subtils s’infiltrent dans notre travail et le déforment de manière presque imperceptible, notamment dans la formulation de la requête. Soyez bien attentif à la manière dont vous formulez la requête au chatbot.

Stratégies de mitigation des biais

Face à ces défis, la tentation pourrait être d’abandonner l’IA. Ce serait une erreur. Les biais existent aussi dans le journalisme humain. L’avantage avec l’IA, c’est qu’on peut les identifier et les corriger systématiquement. Voici comment :

1. La précision de la requête Au lieu de demander “donne-moi des idées d’article sur un entrepreneur à succès”, essayez :

- “Donne-moi des idées d’article sur une entrepreneure de plus de 50 ans dans le secteur industriel”

- “Donne-moi des idées d’article sur un entrepreneur issu de l’immigration dans le secteur agricole”

- “Donne-moi des idées d’article sur un entrepreneur en situation de handicap dans le secteur technologique”

2. La contre-vérification systématique Pour chaque génération de réponse :

- Qui est représenté ? Qui est absent ?

- Quels présupposés sous-tendent ce texte ?

- Comment cela serait-il différent avec d’autres perspectives ?

3. Le contrôle par le chatbot lui-même Vous pouvez demander au chatbot d’analyser sa réponse pour savoir s’il y a des biais évidents et qui peuvent choquer le public visé par l’article.

4. La collaboration avec des perspectives diverses Si vous travaillez seul, cherchez des relecteurs issus de différents horizons. Leurs perspectives peuvent révéler des biais que vous ne voyez pas.

⛑️ Confidentialité et propriété des données I Protéger ses sources et son travail

Le piège invisible : quand vos données nourrissent la machine

C’est l’une des erreurs les plus graves qu’un journaliste peut commettre avec l’IA générative, et pourtant elle est terriblement facile à faire. Vous travaillez tard, vous devez transcrire une interview confidentielle avec un lanceur d’alerte. ChatGPT est là, gratuit, efficace. Vous envoyez l’audio dans l’outil pour une transcription de la conversation. En quelques minutes, vous avez votre texte. Pratique, non ?

Sauf que vous venez peut-être de compromettre votre source.

Quand vous entrez des données dans un système d’IA commercial, ces données ne disparaissent pas après utilisation. Elles peuvent être :

- Stockées sur des serveurs

- Utilisées pour améliorer le modèle

- Accessibles aux employés de l’entreprise

- Vulnérables aux fuites ou aux piratages

- Soumises aux demandes légales des autorités

D’un point de vue global, il y a le cas de Samsung en 2023. Des employés ont utilisé ChatGPT pour les aider dans leur travail, provoquant la fuite d’informations confidentielles à trois reprises :

- Un ingénieur a soumis du code source confidentiel pour trouver et corriger des erreurs.

- Un autre a partagé des enregistrements de réunions internes pour que le chatbot en génère des comptes-rendus.

- Un troisième a fourni des données sur les puces électroniques pour optimiser des séquences de test

La question de la propriété intellectuelle : qui possède quoi ?

Au-delà de la sécurité, il y a la question épineuse de la propriété intellectuelle. Quand vous utilisez l’IA pour générer du contenu, qui en est propriétaire ?

La réponse varie selon :

- Les conditions d’utilisation de l’outil (lisez-les !)

- La juridiction dans laquelle vous opérez

- La nature de l’utilisation (commerciale ou non)

- Le degré de modification humaine du contenu généré

Certains services stipulent que tout contenu généré leur appartient partiellement. D’autres accordent les droits à l’utilisateur. D’autres encore placent le contenu dans le domaine public. C’est un vrai casse-tête juridique.

Exercice I Qui est propriétaire du contenu généré ?

Prenez l’outil IA que vous utilisez le plus (ou ChatGPT si vous n’en avez pas utilisé) et consultez le document de confidentialité et d’usage de l’outil. Vérifiez notamment qui est propriétaire du contenu généré et l’utilisation des données entrées dans les requêtes.

Le cas particulier des métadonnées

Les journalistes oublient souvent les métadonnées – ces informations invisibles attachées aux fichiers. Une photo contient l’heure, le lieu, l’appareil utilisé. Un document Word peut contenir l’historique des modifications, les commentaires supprimés, l’identité de l’auteur.

Quand vous joignez ces fichiers dans une IA pour analyse, toutes ces métadonnées partent avec. C’est une fuite d’information potentielle. Pensez donc à :

- Vérifier et nettoyer les métadonnées avant tout versement dans un outil d’IA

- Utiliser des outils spécialisés comme MAT2 ou Exifcleaner qui sont open-source.

- Préférez le copier-coller de texte brut quand c’est possible

La responsabilité éthique et légale

Au-delà des aspects techniques, il y a une dimension éthique et légale. En tant que journaliste, vous avez une responsabilité envers vos sources. Compromettre leur sécurité par négligence dans l’utilisation de l’IA pourrait entraîner des conséquences graves, comme des poursuites pour négligence, une violation du code déontologique, une perte de crédibilité, voire la mise en danger de personnes vulnérables.

Cette responsabilité devrait guider chaque décision d’utilisation de l’IA.

💊 Dépendance technologique et perte de compétences essentielles

Le paradoxe du GPS journalistique

Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez lu une carte routière ? Probablement pas. Le GPS a rendu cette compétence obsolète. C’est pratique, efficace, mais que se passe-t-il quand le signal se perd ? Cette métaphore illustre parfaitement le risque de l’IA pour le journalisme.

L’IA peut devenir votre GPS rédactionnel : elle vous guide, vous suggère des routes, vous évite les impasses créatives. Mais si vous oubliez comment naviguer par vous-mêmes, vous devenez vulnérables et dépendants. Pire, vous perdez peut-être la capacité de découvrir ces chemins de traverse où se cachent les meilleures histoires.

La paresse intellectuelle : le danger invisible

C’est insidieux. Ça commence innocemment. Vous utilisez l’IA pour reformuler un paragraphe maladroit. Puis pour structurer un article. Puis pour générer des questions d’interview. Avant de vous en rendre compte, vous déléguez de plus en plus de votre processus créatif à la machine.

Le problème n’est pas l’utilisation de l’outil. Le problème survient quand l’outil devient une béquille, puis une chaise roulante que vous utilisez alors que vos jambes fonctionnent parfaitement.

Symptômes de la dépendance à surveiller :

- Vous ne pouvez plus écrire un premier jet sans l’IA

- Vous acceptez les suggestions de l’IA sans réflexion critique

- Votre style d’écriture devient générique, perdant votre voix unique

- Vous ressentez de l’anxiété quand l’IA n’est pas disponible

Les compétences menacées

Certaines compétences journalistiques sont particulièrement vulnérables à l’atrophie par l’IA :

1. L’art de l’interview L’IA peut générer des questions d’interview parfaitement correctes. Mais peut-elle sentir le moment où il faut se taire pour laisser le silence faire émerger la vérité ? Peut-elle rebondir sur un lapsus révélateur ? Peut-elle lire le langage corporel qui contredit les mots ?

2. La synthèse créative Résumer, c’est facile pour l’IA. Mais synthétiser – extraire l’essence, faire des connexions inattendues, voir le schéma caché – c’est autre chose. C’est une compétence qui se développe par la pratique. Si l’IA effectue toujours le travail de base, comment développerons-nous cette vision d’ensemble ?

3. L’écriture distinctive Chaque grand journaliste a une voix. Pensez à vos auteurs préférés – vous reconnaîtriez leur style même sans signature. Cette voix se forge par des années d’écriture, d’expérimentation, d’échecs et de succès. Si l’IA lisse systématiquement votre prose, cette voix s’éteint.

4. L’instinct investigateur Sentir qu’il y a une histoire derrière les apparences. Noter le détail qui cloche. Faire le lien entre des éléments apparemment sans rapport. Ces compétences s’aiguisent par l’usage. Si l’IA prémâche votre travail, cet instinct s’émousse.5. La pensée critique profonde Questionner, douter, creuser, ne pas se satisfaire de la surface. C’est épuisant, c’est pourquoi la tentation est grande de laisser l’IA effectuer ce travail.

Bibliographie I Pour aller plus loin

. Rendre l’IA plus juste: Comment Golnoosh Farnadi combat les biais, Mila, mars 2023

. Mozilla Explains: Bias in AI Training Sets, Sept. 2021, Mozilla Foundation

. Humans Are Biased. Generative AI Is Even Worse, Bloomberg magazine, 2023

. Researchers uncover AI bias against older working women, Stanford Report, Oct. 2025

. Des algorithmes pour rendre l’IA plus équitable, Inria, Déc. 2024

. Étude sur l’impact des systèmes d’intelligence artificielle, leur potentiel de promotion de l’égalité, y compris l’égalité de genre, et les risques qu’ils peuvent entraîner en matière de non-discrimination, Commission pour l’égalité de genre (GEC) et du Comité directeur sur l’anti-discrimination, la diversité et l’inclusion (CDADI), Conseil de l’Europe, 2023

Ce module a été rédigé par Léonard Keat, expert en cybersécurité et IA chez Advens, diplômé ingénieur de l'école Télécom SudParis.